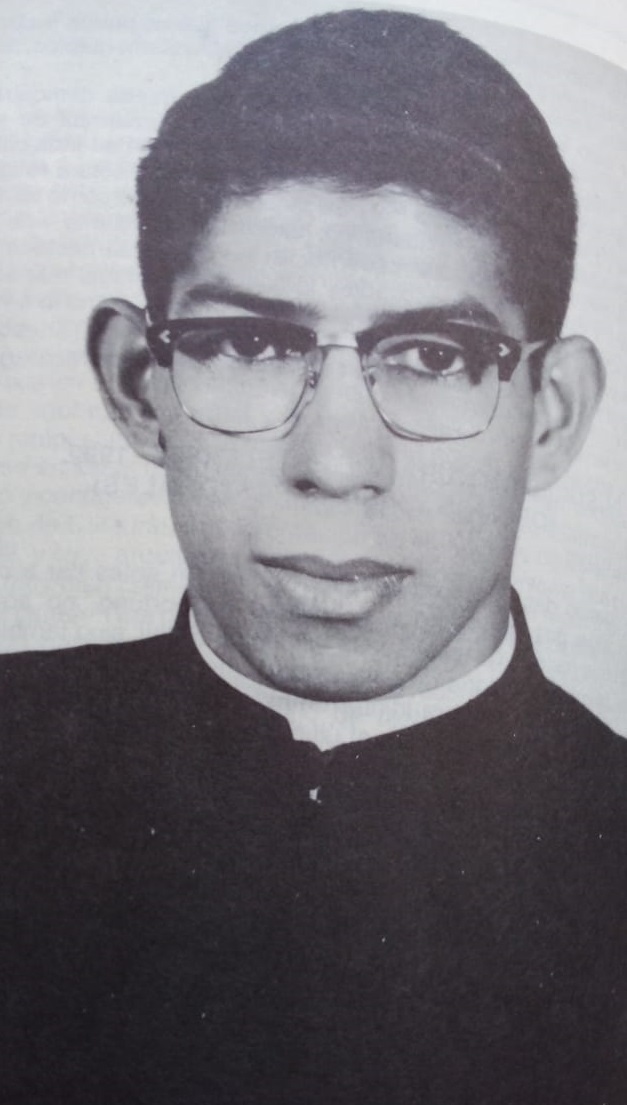

Francisca Ramírez. ARCHIVO

Francisca Ramírez: la hija de la tierra

Esta es la historia de la mujer que ha movilizado a miles de campesinos contra la concesión canalera que el Gobierno entregó a un empresario chino. Su nombre es Francisca Ramírez y todo lo hace por la tierra

\

\