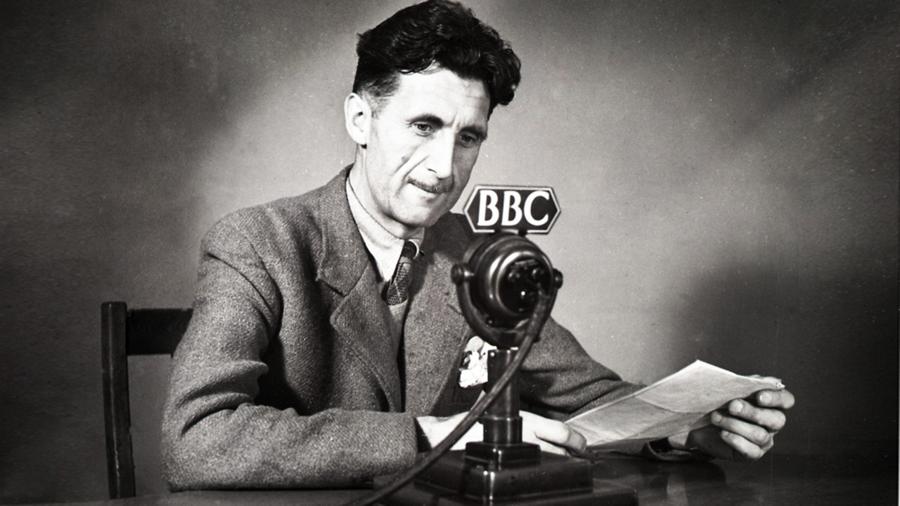

El mundo de George Orwell

George Orwell fue un “animal político” y un hombre de contradicciones. El autor de Rebelión en la Granja y 1984 murió joven, convertido en uno de los más aclamados escritores del siglo XX. Esta es su vida, “miserable y a veces interesante”

\

\