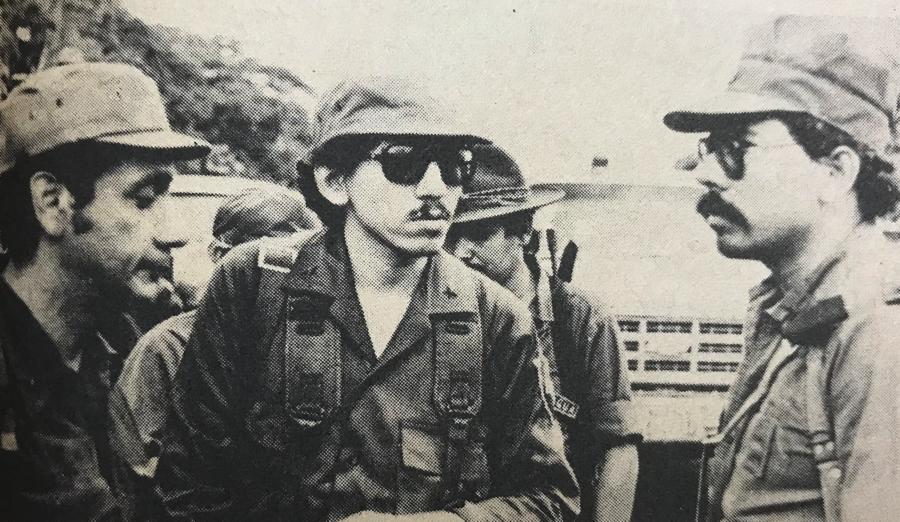

La subcomisionada Leyla Bárcenas, Julia Zamora, Pablo Álvarez y Róger Montoya son miembros de la directiva del Consejo de Ancianos Chorotegas de Sutiava.

Aquí se respeta la muerte

Los atabales y redobles suenan cada domingo de octubre en el barrio indígena de Sutiava llamando a sus habitantes a la “fajina”, una práctica indígena anterior a la llegada de los españoles que se funde con la celebración cristiana del 2 de noviembre o Día de los Fieles Difuntos

\

\