Selvas tropicales. Armando Morales tenía el don de pintar selvas nicaragüenses de memoria. ARCHIVO

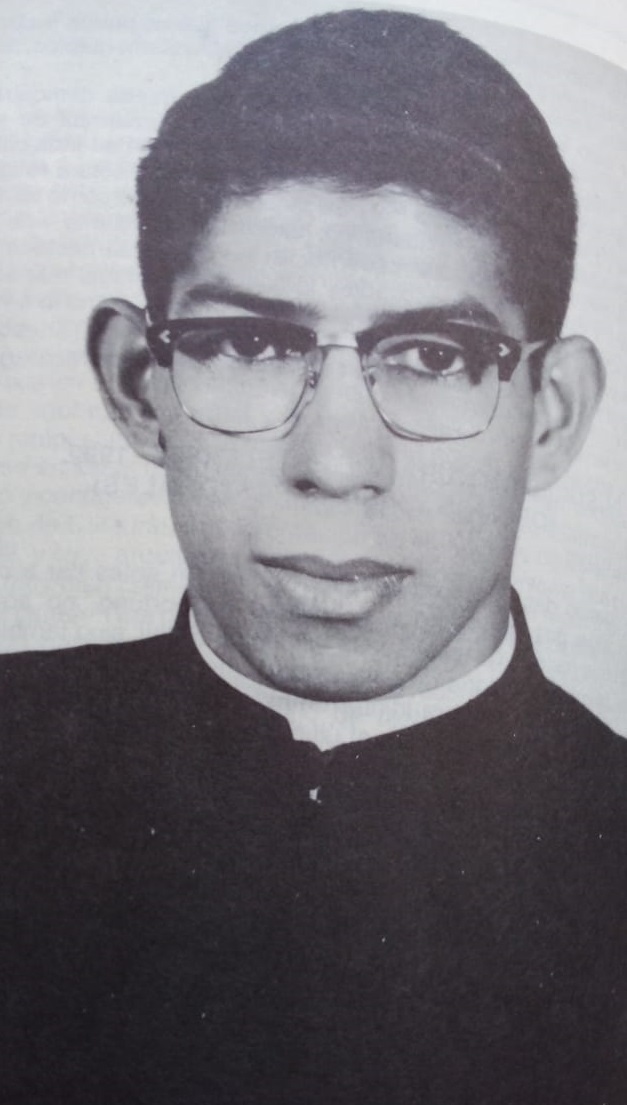

El maestro Morales

Detrás de ese hombre malgeniado, gritón y de cara dura está el verdadero Armando Morales. Uno que amaba cocinar, encerrarse en su estudio y que disfrutaba ser papá. Un hombre que pensó que viviría 139 años, pero que llegó a los 84. Un retrato íntimo del mejor pintor que ha parido Nicaragua

\

\