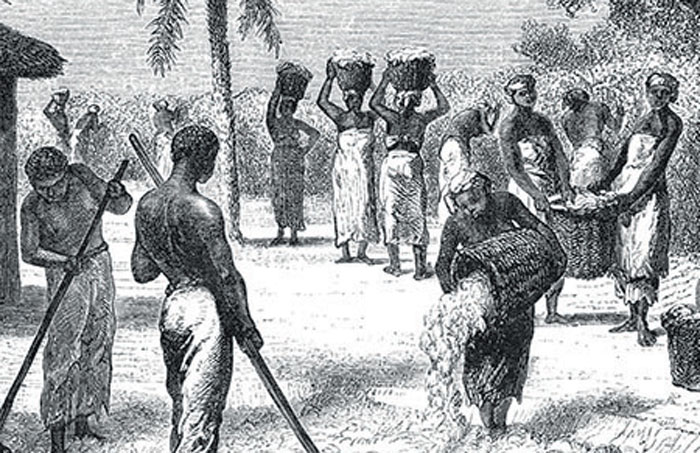

Los primeros esclavos africanos fueron traídos a América como criados para las labores domésticas. Pero con la disminución de la mano de obra indígena aumentó su comercio para las labores agrícolas, como el cultivo de caña, cacao y algodón. Entonces se les comparaba con animales y se aseguraba que ellos no tenían alma.

Esclavos

La esclavitud en Nicaragua, hay que aclararlo, trasciende los 300 años de la colonia española. Existía antes y existió después. En Corn Island se celebra una fiesta anual por los últimos esclavos negros liberados, y en Nandaime, un barrio debe su nombre y su gente a la traída forzosa de negros a América para su explotación. Pero, sobre todo, dejó huellas en la sangre y la historia.

\

\