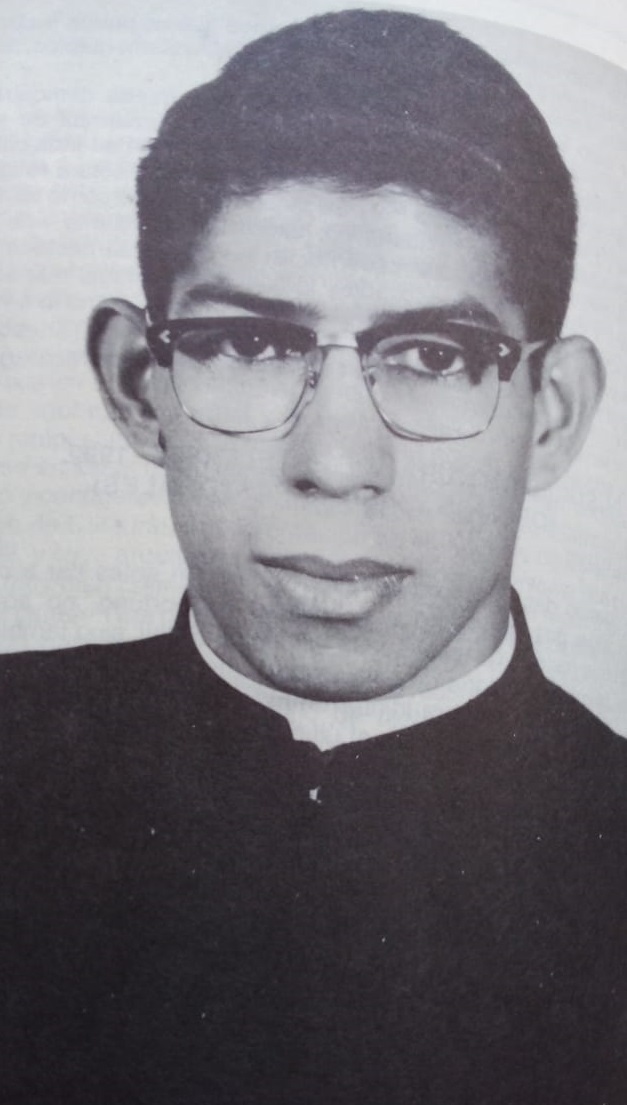

Los hermanos Norman y Lenar Moreno, y el primo Juan Ramón Osegueda, reunidos 25 años después de su aventura como polizones de un barco coreano. ARCHIVO

Polizones

Eran tiempos de guerra. Tres jóvenes nicaragüenses intentan huir hacia Miami en un barco de tripulación coreana que zarpó desde Costa Rica. Nunca llegaron a ese destino y, en cambio, vivieron un periplo en el que estuvieron a punto de morir y del que regresarían solo tres años más tarde

\

\