En los últimos años varios jóvenes se han unido al grupo de tambores, pero aún no hay nuevo “poesiyero”. ARCHIVO

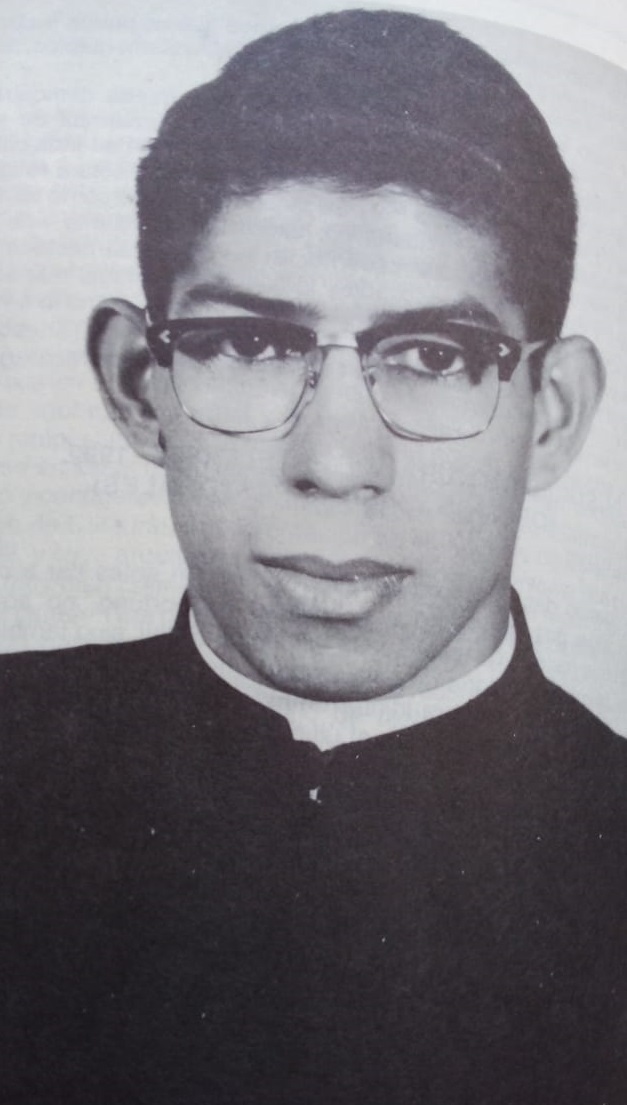

El corazón atabalero del Cabo López

Durante 36 años, “El Cabo” López se ha hecho cargo de una legendaria tradición granadina de tambores y coplas que saludan, anuncian o cobran deudas públicamente y en coplas

\

\