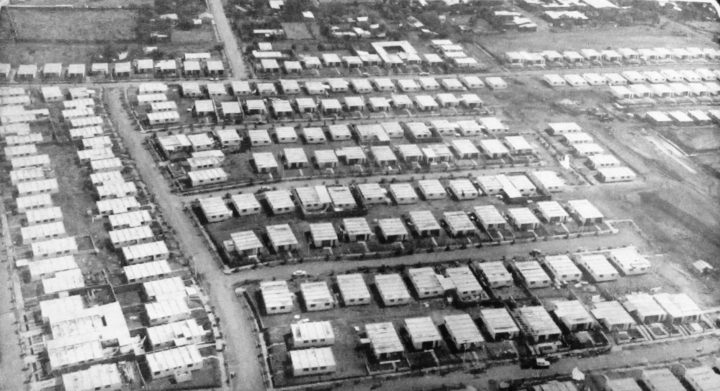

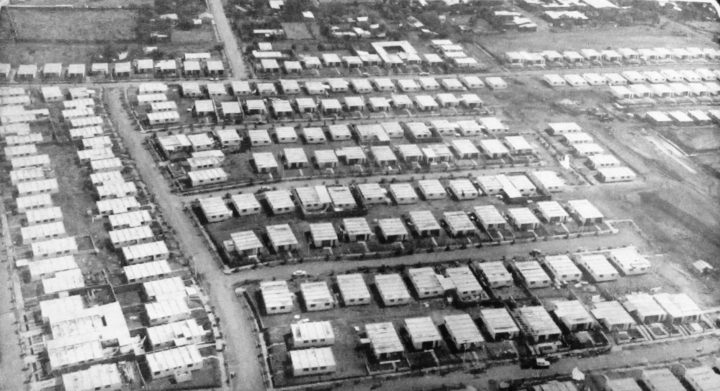

La construcción de Bello Horizonte. TOMADA DE INTERNET

Así se hizo la Managua que actualmente conocemos

Bello Horizonte, la Centroamérica, la 14 de Septiembre, Ciudad Sandino, la Morazán, las Américas…, ¿qué origen tienen? Aquí se lo contamos.

La construcción de Bello Horizonte. TOMADA DE INTERNET

Bello Horizonte, la Centroamérica, la 14 de Septiembre, Ciudad Sandino, la Morazán, las Américas…, ¿qué origen tienen? Aquí se lo contamos.