El primero de abril de 1965 firmaron el acta civil y el 3 del mismo mes se casaron por la iglesia en México. La recepción fue en la casa del profesor Edelberto Torres.

«Amorcita linda…»

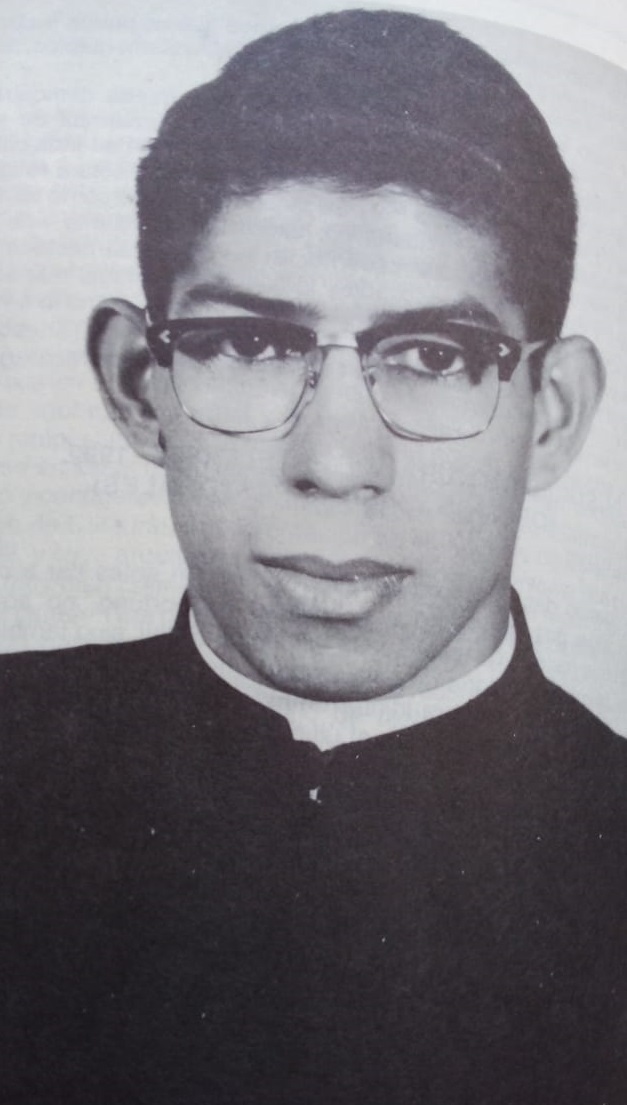

Un noviazgo en la cárcel, una boda en el exilio, cartas intensas y una vida de clandestinos. María Haydée Terán relata la historia de amor que vivió con el guerrillero fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador

\

\